सागर, ज्योति शर्मा । भारत में प्राचीन समय से ही शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। प्राचीन समय में भारत में शिक्षा का उद्देश्य पवित्रता तथा जीवन की सद्भावना,चरित्र निर्माण ,व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का विकास और संस्कृति को सुरक्षित रखना था।

शिक्षा प्राचीन समय से ही भारत देश में निरंतर बनी रही। भारत में शिक्षा का उद्देश्य अभी भी प्राचीन समय के शिक्षा के उद्देश्य से ही जुड़ा हुआ है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और देश के विकास को आगे बढ़ाना है । देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ ही सीखना और सिखाना है । शिक्षा मनुष्य जीवन का आधार है।

कहा जाए तो शिक्षा सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है , जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को ऊचाइयों की ओर ले जाता है । चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो ,शिक्षा के द्वारा उसका हल आसानी से निकाला जा सकता है। शिक्षा से मनुष्य के व्यक्तित्व में सुधार आता है औऱ बौद्धिक क्षमता बढ़ती है ।

यह सामाजिक विकास और आर्थिक उन्नति का आधार है । प्रभाव और परिणाम की दृष्टि से शिक्षा की भूमिका मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है । संसार में सिर्फ मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो शिक्षा को ग्रहण करता है । व्यक्ति ,समाज और संस्कृति तीनों ही शिक्षा से जुड़े हुये है ।

स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में अंग्रेजी को विशेष महत्व दिया। तभी से हम आज भी अंग्रेजी भाषा को विशेष महत्व देते हैं परंतु स्वतंत्रता के पश्चात देखा गया कि यह शिक्षा प्रणाली भारत देश के अनुकूल नहीं है और इसी के साथ इसमें सुधार किए गए ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा आयोग(1964) या कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा शिक्षा नीति में बदलाव किए गए। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में सामाजिक बदलाव और अपनी मातृभाषा हिंदी को महत्व दिया गया साथ ही माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषा को भी प्रोत्साहित किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का उद्देश्य सबको समान शिक्षा ,अमीरी और गरीबी की खाई को कम करना था । आगे चलकर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1968 का गठन हुआ । जो कोठारी आयोग का ही विस्तार माना जा सकता हैं ।

वर्तमान समय की शिक्षा को यदि देखा जाए तो विद्यार्थियों को बचपन से ही बहुत अधिक पुस्तकें पढ़नी होती हैं कई विषयों का अध्ययन करना होता है। शिक्षा के बोझ से विद्यार्थियों पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रतिकूल असर पड़ता है ।

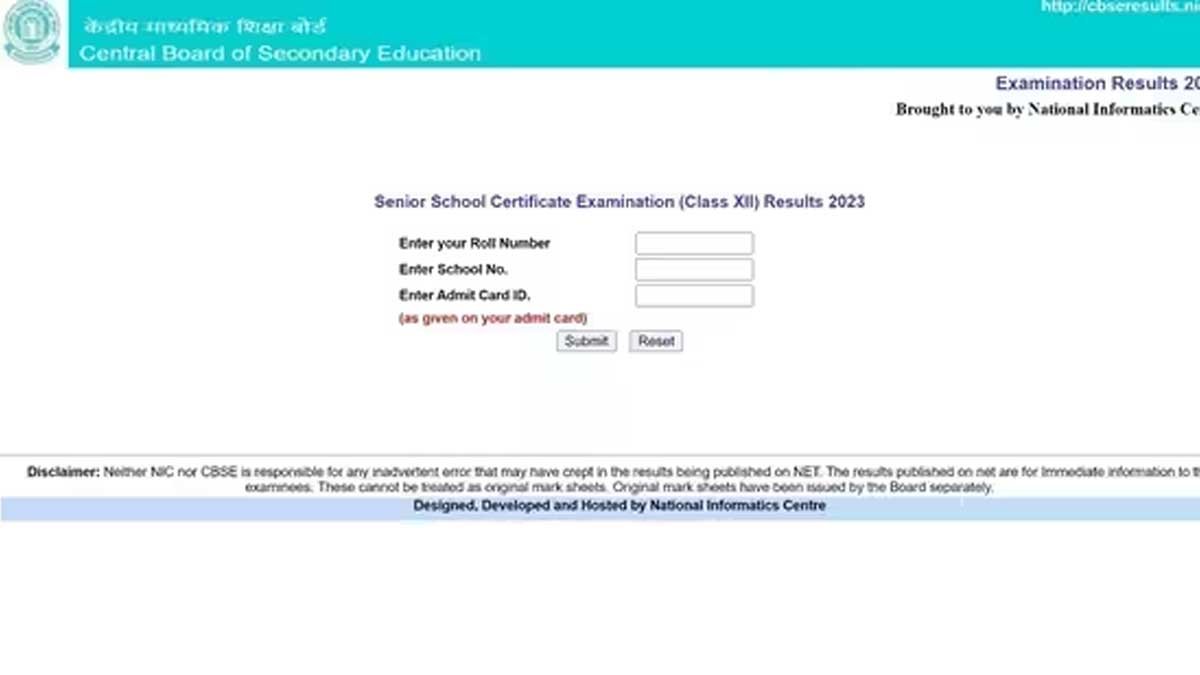

विद्यार्थियों के सामने हर समय परीक्षाओं का भय खड़ा होता है सिर्फ कुछ पुस्तकों को पढ़कर परीक्षा में पास होने के ही विचार उनके मन में आज बैठे हुए हैं । शैक्षणिक पद्धति में देखा जाए तो सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं शिक्षकों का भी बहुत अधिक महत्व होता है लेकिन स्कूलों में आज के समय में शिक्षक विद्यार्थियों को केवल पढ़ाते ही इसलिए है कि उनकी नौकरी बनी रहे फिर वे चाहे किसी भी तरीके से उन विद्यार्थियों को पढ़ाएं।

वे चाहते हैं कि जो विद्यार्थी हमारी कक्षा में पढ़ रहे हैं वे उत्त्रीण होकर अगली कक्षा में कैसे भी पहुंच जाएं । साथ ही आज के समय में कोचिंग संस्थाएं भी इतनी अधिक ज्यादा प्रचलित हो गई है कि विद्यालय का विशेष महत्व नहीं रह जाता । कई संस्थाएं ऐसी है जहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं और आज के समय में अभिभावकों का भी विचार शिक्षा को लेकर सिर्फ एक अच्छी नौकरी या किसी एक अच्छे पद तक ही सीमित रह गया है ।

जिससे वे अपने बच्चे को किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए भेजते हैं और अपने बच्चे से पढ़ाई को लेकर इतनी ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं कि वह उम्मीदों के तले अपना जीवन ही न्योछावर कर देता है। ऐसी ही कई घटनाएं आज हमारे सामने देखने- सुनने में आती हैं कि परीक्षा के डर या परीक्षा में कम अंक पाने से या मनचाही नौकरी ना मिल पाने से उस विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज की शिक्षा सिर्फ धन दौलत कमाने तक ही सीमित रह गई है जिससे तनावग्रस्त हो विद्यार्थियों को मौत को भी गले लगाना पड़ जाता है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि

वर्तमान शिक्षा विद्यार्थियों के सही विकास को करने में असमर्थ है शिक्षा के उद्देश्य सिर्फ कथनों में ही व्यक्त किए जाते हैं शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य वर्तमान समय में मात्र डिग्री प्राप्त करना तथा नौकरी को प्राप्त करने तक ही सीमित हो गया है।

इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों में उत्तम चरित्र और नैतिक गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है ऐसे में “ डॉक्टर राधाकृष्णन ” के शिक्षा के उद्देश्य बहुत ही प्रासंगिक समझ में आते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा द्वारा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक-चारित्रिक तथा आध्यात्मिक विकास सभी पर उन्होंने बल दिया है परंतु वर्तमान समय की शिक्षा में यह सभी शब्द कहीं नजर नहीं आते। वर्तमान समय की शिक्षण पद्धति सिर्फ सांसारिक सुखों के लिए नौकरी और धन कमाने का जरिया ही नजर आती है ।

वही वर्तमान समय के शैक्षणिक संस्थान भी सिर्फ पैसा कमाने को ही शिक्षा का उद्देश्य समझ रहे हैं। आज सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में कही भी समानता नही दिखायी देती। इन संस्थाओं में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई स्पष्ट देखी जा सकती है ।

प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी अधिक हो गयी है कि आम आदमी इससे कोसो दूर होता जा रहा है । दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के चलते सरकारी स्कूलों का विकास नही हो पा रहा है । अध्यापको के बैंक बैलेंस से इनको देखा जा सकता है । इस प्रकार शिक्षा संस्थान आज व्यवसायिक केंद्र बनकर रह गए है ।

वही आज आरक्षण के कारण भी शिक्षा में काफी बदलाव देखे जा सकते हैं। आज जातिवाद के बंधन ने शिक्षा को भी नही छोड़ा है । वर्तमान समय में आरक्षण जैसे मुद्दे फिर हावी होने लगे है ।

वोटबैंक के खातिर नेताओं को ऐसे मुद्दे उठाने में समय नही लगता है । फिर उसकी आग में पूरा समाज जलता है । इस मुद्दे पर सरकार समय-समय पर आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करती दिखायी तो देती है, लेकिन आज तक इसका हल नही निकाल पायी।

वर्तमान समय में भारत में साक्षरता दर को देखा जाए तो यह अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है । भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 है जो की 1947 में मात्र 18 % थी। भारत की साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर 84% से कम है। वही भारत में साक्षरता के मामले में पुरुष और महिलाओं में काफ़ी अंतर है जहा पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है। वहीं महिलाओं में इसका प्रतिशत केवल 65.46 है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में साक्षरता दर 77.7 फीसद है। ग्रामीण इलाकों की साक्षरता दर 73.5 फीसद, जबकि शहरी इलाके में यह आंकड़ा 87.7 फीसद है। साक्षरता को लेकर देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का है, जहां पर 96.2 फीसद लोग साक्षर हैं। वहीं इस लिहाज से आंध्र प्रदेश देश का सबसे फिसड्डी राज्य है, जहां साक्षर लोगों की संख्या महज 66.4 फीसद है।

अब यदि वर्ष 2020 के समय को ध्यान में रखा जाए तो शिक्षा पर कोरोनावायरस से फैली महामारी का बहुत अधिक प्रभाव हुआ है।

महामारी के चलते सभी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई । ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हो सके। इसके बाद तमाम संस्थाओं ने अध्यापन के लिए इंटरनेट की सहायता से गूगल मीट, जूम आदि का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को उनके घर पर अध्यापन कार्य को चलाने का सराहनीय प्रयास किया। तमाम कठिनाइयों के बावजूद लोग इस माध्यम से कार्य कर पा रहे हैं।

इस बीच वेबिनार भी खूब हो रहे हैं। इस तरह के कार्य करने में एक विशेष तरह की सृजनात्मक प्रेरणा मिलती है। इस तरह से एक विद्यार्थी कई सौ किलोमीटर दूर से अपने लैपटॉप या मोबाइल पर इन एप्प्स और इंटरनेट के जरिये अपनी कक्षा अटेंड कर रहा है, अपने शिक्षक से बात कर रहा है और अपनी पढ़ाई को कर पा रहा है। इस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा जहां एक तरफ इस महामारी के दौर में भी पढ़ाई को निरंतर चला रही है वहीं दूसरी ओर इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं ।

ऑनलाइन शिक्षा के कारण विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों को इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना आवश्यक है यदि उनके आसपास नेटवर्क की कमी होती है तो ऑनलाइन शिक्षा में अवरोध पैदा होता है साथ ही ऑनलाइन शिक्षा के कारण लैपटॉप या मोबाइल से जुड़े होने से विद्यार्थियों और शिक्षकों की आंखों और दिमाग पर गहरा असर हो रहा है तो देखा जा सकता है की महामारी के चलते ऑनलाइन शिक्षा एक तरफ अच्छी तो दूसरी तरफ शारीरिक व मानसिक तनाव का कारण भी बन रही है।

इस संकट के समय में सरकार द्वारा चलाई गई नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का विशेष योगदान देखने में आ रहा है विद्यार्थियों को डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए पढ़ने की विषय वस्तु प्राप्त हो रही है। इसी तरह ज्ञानदर्शन और स्वयंप्रभा टीवी पर विभिन्न विषयों के पाठ को विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुसंधानकर्ताओं के लिए शोधसिंधु, शोधगंगा महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध करा रहा है।

इसके साथ वर्तमान समय में शिक्षा के कई आयाम देखने को मिलते हैं सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर कई योजनाएं चलाई गई है साथ ही अभी भी नई – नई योजनाओं को बनाया जा रहा है । भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को वर्ष 2020 में घोषित किया गया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है।अब यह तो समय ही बताएगा की नई शिक्षा नीति 2020 कितनी कारगर साबित होती है।